Der Anthropologe Tim Ingold beschreibt den Prozess der Formgebung mit den Worten: "Das Handeln als ein Zusammenspiel von Kräften und Materialien denken" . Mit Oxydations überwindet Lou Masduraud den Widerspruch zwischen Oberfläche und Tiefe zugunsten einer Ästhetik der Liminalität. Durch den Einsatz von Säure und Salz sowie durch Korrosion, Schutz oder Offenlegung der Oberfläche arbeitet sie mit und an dem Material und lässt Körperteile oder die von ihnen hinterlassenen Spuren, Schmutz und Begehren durchscheinen. Am Boden zeugen Gläser mit Oxidationsmitteln von den Zutaten dieser handwerklichen Arbeit.

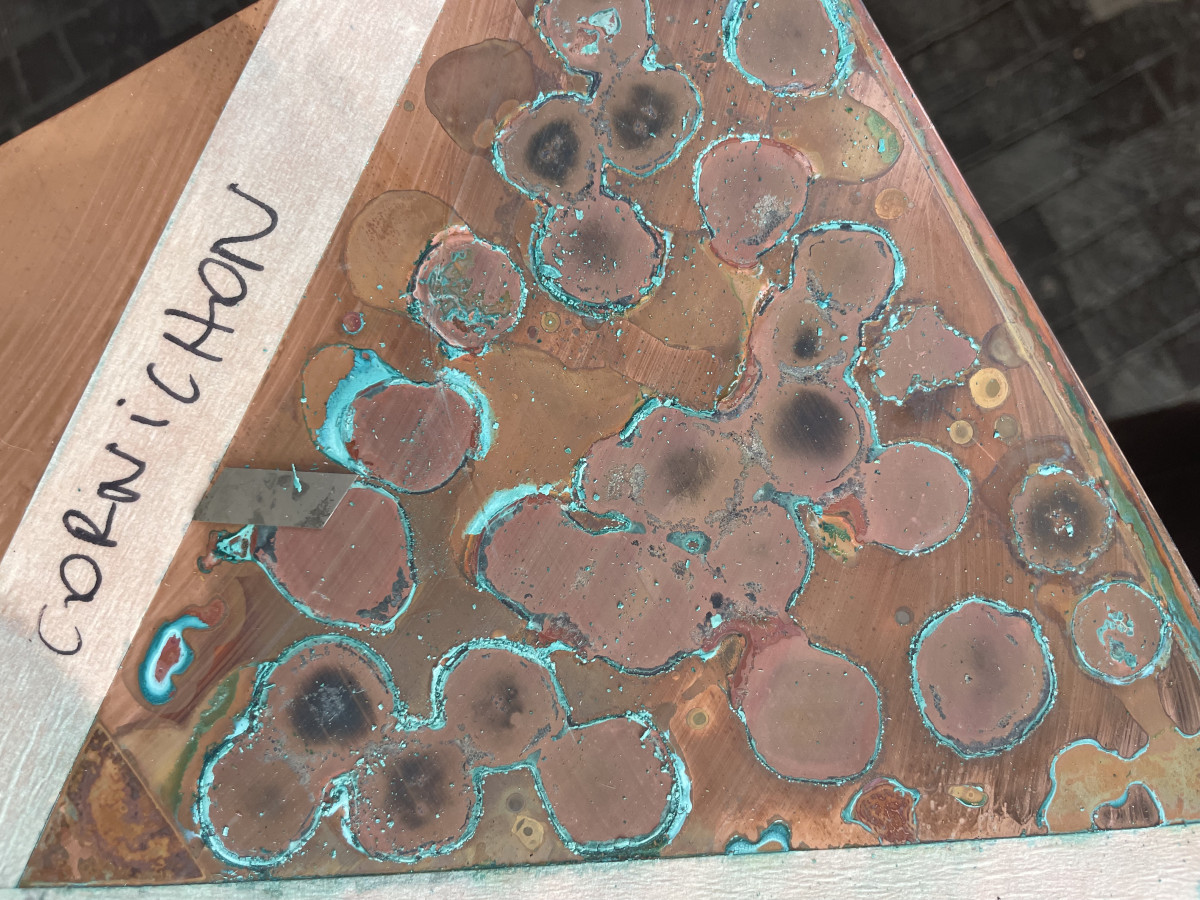

Oxydations ist das erste zweidimensionale Werk von Lou Masduraud. Diese neue Arbeit steht in Fortsetzung der Installation Self-portrait as a fountain of you (identity crisis), für die sie 2024 mit dem Swiss Art Award ausgezeichnet wurde. Mit ihrem Ensemble aus Kupferplatten, Wasserkreisläufen und fragmentierten Körpern schafft die Künstlerin einen Raum kollektiver Intimität, der sich an Springbrunnen und Urinalen orientiert. Die Kupferbleche reagieren auf äußere Einflüsse; mal werden sie angegriffen, mal oxidieren sie durch Flüssigkeiten und Berührungen oder werden durch sie geschützt. Diese hautartige Oberfläche steht im Kontrast zu rostfreiem Stahl, dessen fast systematische Verwendung in unseren öffentlichen Räumen der aktuellen Hygienepolitik entspricht. Mit dieser Schmiedearbeit widersetzt sich Lou Masduraud dem Zwang zur totalen Sterilisierung von Materialien und verwandelt Ausstellungsorte in Räume, die von unserem Austausch zeugen, macht sie zu Orten der Bewegung und des Kontakts, des Innehaltens und des Zusammenkommens.

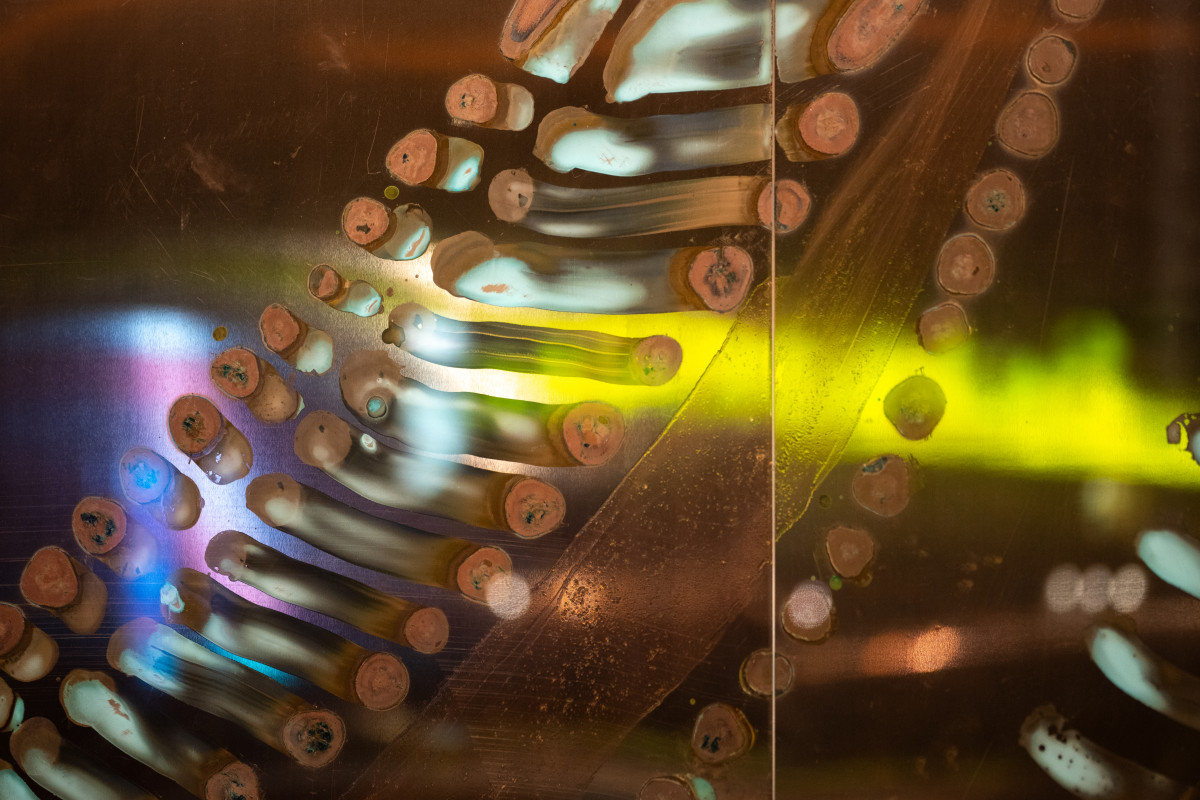

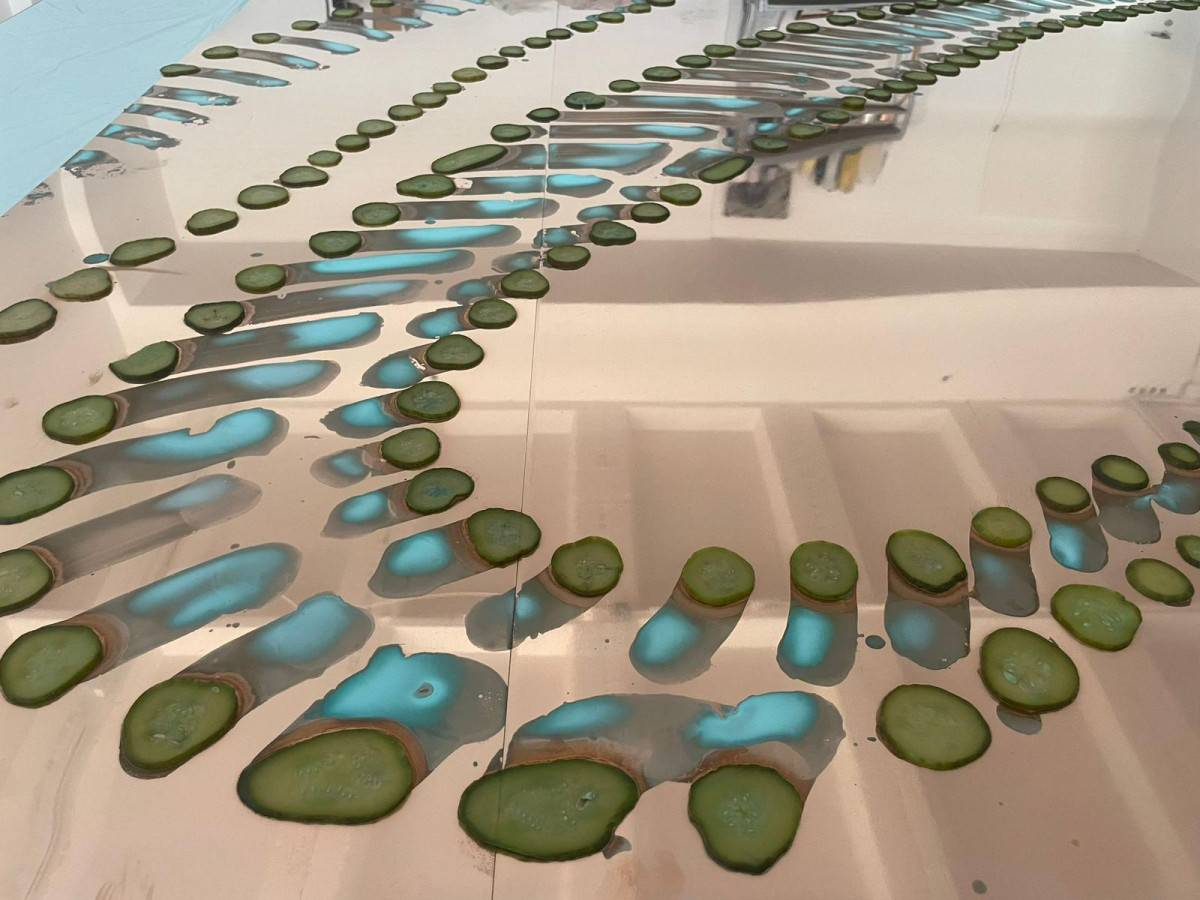

Die Künstlerin verlagert ihre Arbeit des Patinierens von der Skulptur auf die Zeichnung und schafft hier ein monumentales Werk, das direkt auf dem Boden geschaffen und dann aufgerichtet wird. Angesiedelt an der Grenze zwischen öffentlichem und privatem Raum, zwischen Innen und Außen, fügt sich Oxydations in die Architektur des Ausstellungsraums Les Vitrines ein. Lou Masduraud gestaltet eine Wand aus Kupfer, die auf Licht, Wärme und Luftfeuchtigkeit reagiert. Die Stadt und die Körper spiegeln sich darin und schaffen so ein weiches und organisches Abstraktum. Aus diesem industriellen Objekt erwächst eine bunte Landschaft aus Gewürzgurken-, Zitronen- und Radieschenscheiben sowie nassen Kleidungsstücken, deren Säuren das Metall mit Kreisen patinieren, die die Spuren seiner Transformation überlagern. Lou Masduraud bricht mit den traditionellen Techniken des Patinierens und überzieht diese hautartige Oberfläche, bringt sie zum Schwitzen, liebkost sie, greift sie an und beschützt sie. Aus diesem künstlerischen Schaffensprozess erwächst die konzeptionelle Grundlage für das Werk: Das Material als poröse Hülle begreifen, die auf ihre Umwelt reagiert, als eine Oberfläche für das Aufeinandertreffen der Künstlerin, der Stadt und ihrer Einwohner*innen.

Die persönlichen und fantastischen Werke von Lou Masduraud sind Ausdruck dieses fragilen Aufeinandertreffens. Die Oberfläche des Kupferblechs wird so zum Zeugen von symbiotischen Beziehungen, der Auflösung von zwei Körpern, die wie zwei Materialien ineinander verschmelzen, sowie der daraus erwachsenden Stimmungen und Schwingungen. In ihrem Werk Le Corps lesbien, erstellt Monique Wittig eine nicht durchlaufende Liste mit anatomischen Termini und einer gleichen Anzahl von Materialien. Der geliebte Körper wird in all seinen Formen zelebriert: ganz oder in Stücken, liebkost oder angegriffen, kräftig oder in Verwesung begriffen. Diese Metaphorik offenbart die Widerstandskraft und die Porosität, die zwischen den Menschen am Werk ist. Durch langsame und intime Verfahren der Enthüllung wird der Körper wie ein Material erforscht. Lou Masduraud arbeitet mit der unvorhersehbaren Reaktion einer empfindlichen Oberfläche und führt uns so einen Prozess vor Augen: Die auf dem Boden stehenden Gläser enthüllen die Zutaten dieser handwerklichen Arbeit, die durch einfache Handgriffe entstanden ist. Die Künstlerin lässt uns direkt teilhaben an ihrem Wirken und umhüllt das Gebäude mit einer zweiten Haut, einer Oberfläche, auf der sich die Spuren unserer Präsenz sammeln und unsere in das Stadtbild von Berlin eingebetteten Körper widerspiegeln.

Lou Masduraud (geb. 1990, Montpellier) lebt und arbeitet in Genf. In ihrem Werk analysiert, modifiziert und inszeniert sie kollektive und normative Gewohnheiten, um die ihnen zugrunde liegenden Macht- und Begehrensverhältnisse aufzudecken. Durch die Kombination von konzeptioneller Skulptur, Installation und Kunsthandwerk schafft die Künstlerin phantasmagorische Welten, die eine Alternative zu den herrschenden Realitäten darstellen. In ihrer Praxis führt sie die Transformation des Alltäglichen durch und stellt dessen Verklärung als eine erste Form der Emanzipation dar. Lou Masduraud hat seine Arbeit in folgenden Ausstellungen gezeigt monografischen Arbeiten (Kunstraum Riehen, MAMCO Genf, CAN Nauchatel, La Maison Populaire Montreuil, Hardhat Genf) und Gruppenausstellungen in europäischen Institutionen (Musée d'Art Moderne de la Ville de Paris, Centre d'Art Contemporain de Genève, CAPC Bordeaux, Fondation d'Entreprise Ricard Paris, Kunsthaus Hamburg, Kunsthalle Basel, Biennale von Lyon, Moskau Biennale...).

Im Jahr 2024 ist sie Preisträgerin des Swiss Art Award und 2023 erhielt sie den Manor-Kulturpreis des Kantons Genf.

Performance

Ya-Wen Fu, Der Körper, in dem ich zu Hause bin / Performance-Künstlerin TingAn Ying

Sollte der Raum als vom Körper "verändert" betrachtet werden? Auf ihre Weise greift Ya-Wen Fu die wirksamen Eigenschaften des Metalls auf und nähert sich dem Schutz und der Normativität des menschlichen Körpers auf radikale Weise. Der Körper, in dem ich zu Hause bin, zeichnet die Konturen einer Person mit elastischen Metallbändern nach, hält sie gefangen und reagiert auf ihre Bewegungen. Performativ verweist sie auf Formen der Einengung und Unterdrückung, während sie Möglichkeiten der Transformation des Körpers imaginiert, dessen Kostüm eine Erweiterung wird. Auf diese Weise reagiert sie auf den strukturellen Ausschluss von Körpern, die nicht den sozialen Normen entsprechen, und eröffnet neue Räume zwischen Vorstellungskraft und Realität.

Geboren 1980 in Taiwan, lebt und arbeitet in Berlin.

In ihren Installationen und Performances erfasst Ya-Wen Fu die Beziehung des Körpers zum Raum durch eine kritische Analyse eines Subjekts und seiner Umgebung. Die Künstlerin entwirft zweite Häute, die gleichzeitig schützen und behindern, manchmal mechanische Vorrichtungen, die wie abgeleitete Erweiterungen des menschlichen Körpers wirken. Diese skulpturalen Rüstungen, die sie animiert und mit Sound unterlegt, zeigen, wie sehr der Körper nie frei von Prägungen und sozialen Zwängen ist. Ya-Wen Fu hat ihre Arbeit in monografischen Ausstellungen (Künstlerhaus Bethanien Berlin, Städtisches Kunstmuseum Taipeh) und Gruppenausstellungen an verschiedenen internationalen Orten (Schlossmediale Werdenberg, Pochen Biennale 2020, CYNETART 2020 - International Festival for Media Art, Tainan Art Museum II, Kaohsiung Museum of Fine Arts, ZKM | Center for Art and Media) präsentiert. 2018 gewann sie den A-i-R CYNETART Preis und 2021 erhielt sie das Stipendium der Hans und Charlotte Krull Stiftung. Zwischen 2009 und 2013 war Ya-Wen Fu Kuratorin der tamtam ART Berlin, einem Ausstellungsraum, der geschaffen wurde, um die taiwanesische Kunstszene zu präsentieren.