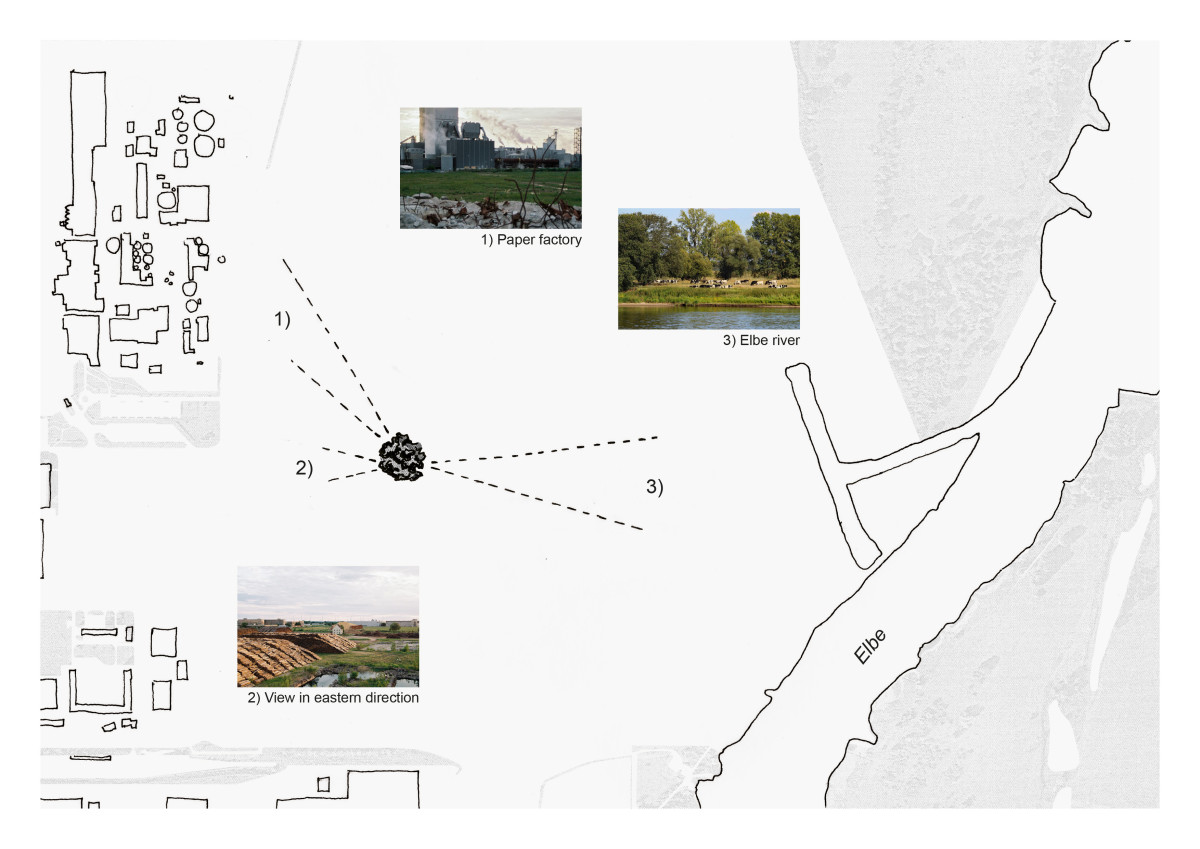

In der Elbaue bei Stendal steht ein Monolith, umgeben vom groben Schachbrettmuster des Industrieparks Arneburg. Der Monolith ist alles, was vom ehemaligen Kernkraftwerk Stendal übrig geblieben ist, das als größtes seiner Art in der DDR geplant war. Nach seiner Fertigstellung hätte das Kraftwerk eine elektrische Leistung von rund 4.000

Megawatt gehabt und wäre damit eines der größten Kernkraftwerke Deutschlands gewesen. Das Kraftwerk wurde auf dem Gelände des Ortsteils Niedergörne der Stadt Arneburg errichtet, der zu diesem Zweck abgerissen wurde. Bis 1990 arbeiteten täglich bis zu 10.000 Arbeiter an diesem riesigen Infrastrukturprojekt, das anschließend aufgegeben wurde.

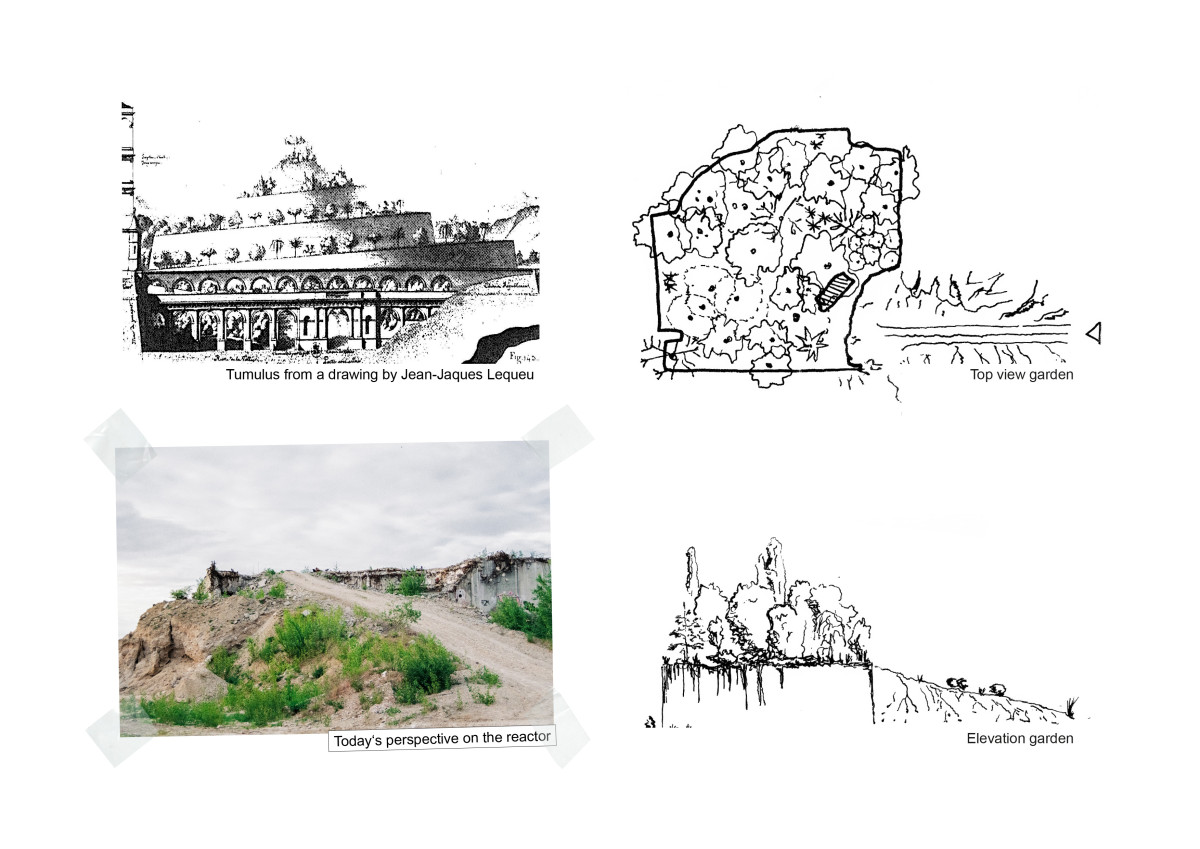

Aufgrund der meterdicken Betonwände wäre ein Abriss extrem kostspielig und zeitaufwendig. Der gesamte Sockel des ehemaligen Reaktorblocks A steht noch immer. Es handelt sich um einen Quader aus Tausenden Kubikmetern massivem Stahlbeton, mehrere Zentimeter dick, an dem die Anwendung von schwerem Gerät nur teilweise erfolgreich war – ein bleibendes Zeugnis vergangener Industrie- und Energiepolitik.

Obwohl sie nie mit Radioaktivität in Berührung gekommen sind, veranschaulichen die massiven Ruinen des Reaktorblocks die Umweltzerstörung, die mit dem Energiehunger der Menschheit einhergeht. Insbesondere die durch die Kernenergie entstandenen Abfälle werden wahrscheinlich die Menschheit überdauern.

Der Entwurf lehnt den vollständigen Abriss des verbliebenen Reaktorblocks ab und schlägt stattdessen die Schaffung eines Gartens vor. Der Betonblock liegt malerisch in der Elbuferlandschaft, inmitten eines Naturschutzgebietes. Von der Spitze des Reaktorblocks aus hat man einen wunderschönen Blick bis zum Fluss.

Der Garten wird als dritte Landschaft in einem Gebiet angelegt, das vom Menschen stark verändert und zerstört wurde und nun verlassen ist. Alle Pflanzen des Gartens sind bereits etabliert. Zwischen den Betonblöcken und Trümmern wachsen sehr kleine Birken, Pappeln, Eschen, Bergahorne und Robinien.

Während der Monolith in den nächsten Jahren unberührt bleiben wird, wird sich das Aussehen seiner Krone weiter verändern: Die spärliche Baumdecke wird wachsen, und mit der Zeit wird sich aus abgestorbenem Pflanzenmaterial eine neue Bodenschicht bilden. Dadurch können sich anspruchsvollere Arten allmählich ansiedeln, wodurch das Ökosystem des Reaktorblocks immer dichter wird. Dieser dynamische Prozess steht im Gegensatz zur Beständigkeit des Betons.

Über den Preisträger

Carl Wolff studiert derzeit Architektur in Berlin, nachdem er zuvor in Leipzig studiert und Auslandsaufenthalte in Marseille und Athen absolviert hat. Sein besonderes Interesse gilt der Beziehung zwischen bebautem Raum und Landschaft sowie der Frage, wie Orte durch ihre Nutzung, ihren Wandel und die persönlichen Geschichten ihrer Bewohner geprägt werden.