Jurybegründung

Dieses Projekt überzeugte die Jury mit seiner Idee, den bestehenden Raum einer Kirche zu revitalisieren, um dort Lebensmittel für die am stärksten benachteiligten Menschen zu kochen und zu verteilen. Die Jury würdigte das Engagement dieses Ansatzes sowie die symbolische Bedeutung, die mit der früheren Funktion dieses denkmalgeschützten Ortes verbunden ist. Ziel des Projekts ist es, einer bereits bestehenden, aber prekären Lebensmittelausgabe eine dauerhafte Struktur zu geben, sodass „nichts sie infrage stellen kann“. Besonders geschätzt wurde, dass das Projekt nicht nur eine Lebensmittelausgabe ist, sondern auch eine echte Gemeinschaftsküche, in der einmal pro Woche Mahlzeiten zubereitet werden. So entsteht sozialer Zusammenhalt, und der Kirchenraum wird so weit wie möglich für die Stadt und ihre Bewohner geöffnet.

Das Projekt

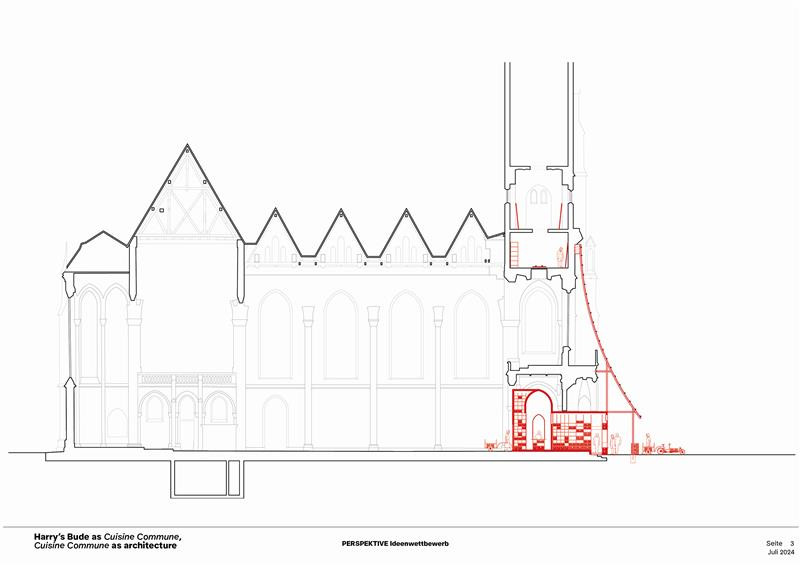

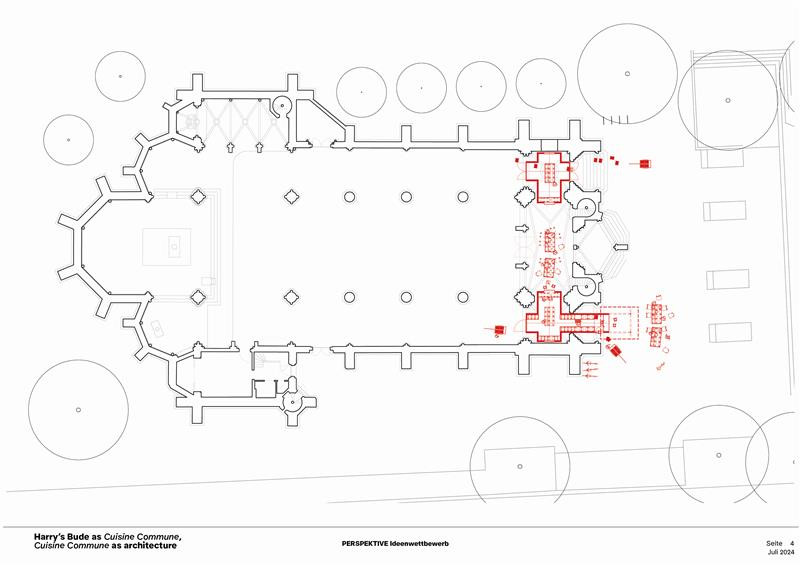

Die Stuttgart Cuisine Commune basiert buchstäblich auf dem, was vom Himmel fällt – in mehrfacher Hinsicht: Zunächst gibt es Harry’s Bude, eine temporäre Lebensmittel-Teilhabestation, die Menschen mit Essen versorgt. Die Organisation dieses Versorgungssystems ist eine schwierige Arbeit, die von vielen geleistet wird. Doch für einen kurzen Moment wollen wir sagen: Harry und seine Mitstreiter liefern Essen, das vom Himmel fällt. Dann gibt es den porösen Stein, der sich vom Gebäude gelöst hat und auf den Boden fiel – genau vor dem Ort, an dem die fragile Architektur von Harry’s Bude errichtet wurde: die St.-Maria-Kirche. Diese Steine sind der Schwerkraft erlegen, haben ihre Kohärenz verloren, sind gebrochen, gesplittert, gefallen, zertrümmert worden. Drittens gibt es die einzigartigen, handgefertigten und glasierten Dachziegel, die von einer Handwerkerin im Süden Stuttgarts gebrannt werden – fast nirgendwo sonst – und die im Französischen denselben Namen wie ein Käse tragen: La Brique. Dies ist der Ausgangspunkt unserer Idee der Stuttgart Cuisine Commune: diese drei konzeptionellen Elemente – Der Stein + Der Himmel + Die Brique. Das Wesentliche: eine Architektur für Harry’s Bude zu entwickeln, die sich in diesen Ort einfügt, sich in die Mauern einfügt, sich mit den Steinen verbindet – so, dass nichts sie infrage stellen kann. Gleichzeitig soll eine Struktur geschaffen werden, die nicht nur die Verteilung von Lebensmitteln ermöglicht, sondern auch ausreichend Platz, Lagerkapazität, Kühlmöglichkeiten und Raum für gemeinsames Kochen bietet. Es ist der Traum eines großzügigen, offenen und pragmatischen Ortes. Die Steine erinnern uns an Walter Benjamins Konzept der Porosität, das wir auf die Situation von Harry’s temporärer Hütte und der Kirche als Institution anwenden wollen. Das Projekt „Harry’s Bude als Commune-Küche – Commune-Küche als Architektur“ zielt darauf ab, das Kirchengebäude durchlässig, zugänglich, offen und aufnahmefähig für seine unmittelbare Umgebung zu machen: Harry’s Bude und den Österreichischen Platz. Es geht darum, Momente der Porosität in feste Strukturen zu integrieren und Architektur als eine Praxis der Intervention zu begreifen – eine Geste der Öffnung, des Teilens, der Gleichzeitigkeit und der Versammlung. Gerade weil sich in unserer Gestaltung etwas manifestiert, bleibt es entscheidend, nicht aus den Augen zu verlieren, was die Hütte und Benjamins Konzept ausmacht: „Man vermeidet das Abgestempelte, keine Situation erscheint so, als sei sie für immer gedacht, keine Form behauptet ihr ‚So und nicht anders‘. Denn nichts ist abgeschlossen oder vollendet.“ Die Stuttgart Cuisine Commune schafft eine Durchlässigkeit für verschiedene Handlungsspielräume und versteht die Küche als offenen Raum und Werkstatt, in der durch ko-produktive Prozesse ein lebendiger Ort entsteht. Dies bedeutet in der Praxis – wo, mit Stefano Harney und Fred Moten, ‚die Planenden noch immer Teil des Plans sind‘ – ‚die Mittel in einem gemeinsamen Experiment zu erfinden, das in jeder Küche […], in jedem Korridor, auf jeder Parkbank […], die Ankunft von Lebensformen auslöst […].‘ Das ist der Traum: das Erproben gemeinschaftlichen Handelns – als Küche – an diesem Ort.*

Biografie

Fanti Baum und Sebastian Klawiter arbeiten an der Schnittstelle von Architektur, Kunst und öffentlichem Raum. Sie realisieren ortsspezifische Architekturen, Installationen, Performances und kollektive Prozesse. In den Jahren 2020/2021 waren sie künstlerische Stipendiaten der Akademie Schloss Solitude. Darüber hinaus lehren sie seit 2015 Architektur, Städtebau, Szenografie und Performance in Theorie und Praxis an verschiedenen Kunsthochschulen. 2022 wurden sie mit dem Kunstpreis der Stadt München für Kunst im öffentlichen Raum ausgezeichnet.