Motivation du jury

Kim Tzarowsky (Berlin) est diplômée de l'École d'architecture de la ville & des territoires Paris-Est, et Maria José Landeta Valencia (Dresdes) est diplômée de la Pontificia Universidad Catolica del Ecuador Quito. Le concept « manifeste » s’attache aux aspects temporels et sociaux d’un village universel. Il donne une identité singulière à la notion de village, s’inspirant du mouvement des transhumances en tant que mobilités et solidarités humaines intégrées à leur environnement. En partant de ces éléments, ce village du futur défend une interconnexion et un partage réciproque entre les différentes communautés, comme une solution aux enjeux écologiques, énergétiques, et sociaux.

Le projet

La transhumance: un modèle pour les villages en croissance

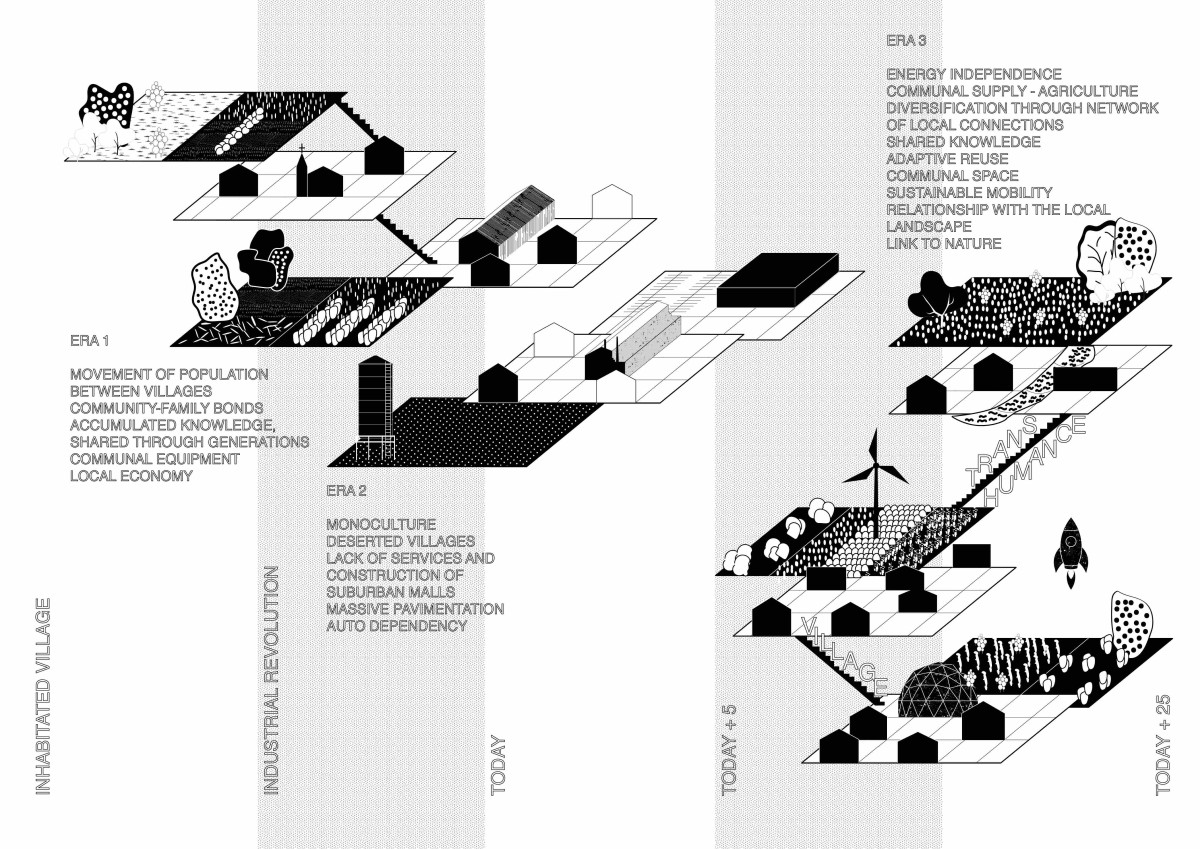

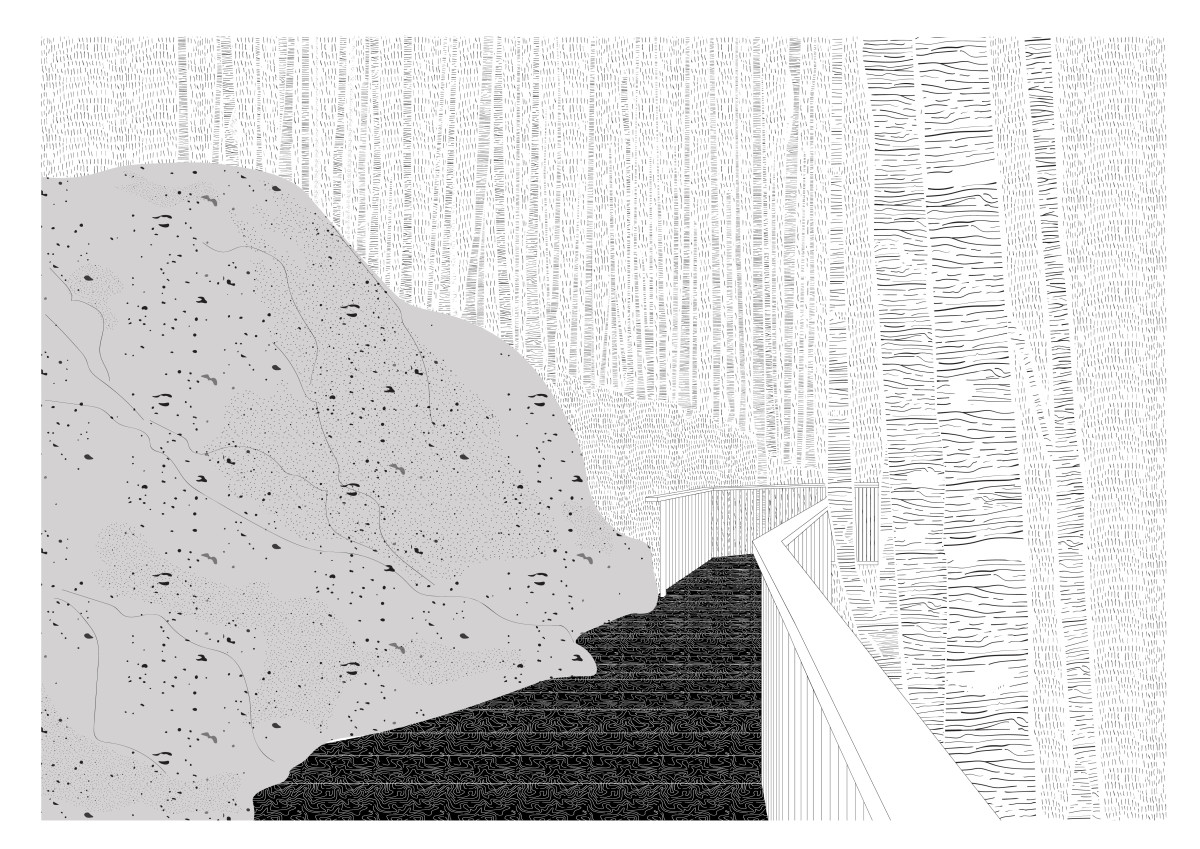

La transhumance dérive des mots latins trans "à travers" et humus "sol". Les itinéraires de transhumance construisent des spatialités et entretiennent un lien ancestral avec l'environnement, nourri par les savoirs accumulés, partagés et légués au fil des générations. C'est une manière inspirante d'habiter les territoires, et l'idée qui peut structurer la réponse à ce à quoi devraient aspirer les villages du futur. Une identité basée sur le mouvement, un mode de vie en relation effective et affective avec la nature, qui nous enseigne la saisonnalité, l'échange et la mobilité afin d'atteindre l'autonomie et la permanence face au changement, et qui contient des stratégies d'adaptation et de résistance. Apprendre du passé, c'est reconnaître que les villages étaient interconnectés, qu'ils formaient un réseau agro-écologique, économique et de partage des connaissances. Les gens se déplaçaient d'un village à l'autre, ou de manière saisonnière à travers eux, comme les bergers et leurs animaux pendant la transhumance, pour acquérir de nouvelles compétences, échanger des biens, créer de nouveaux liens ou se retrouver dans des lieux de rassemblement tels que les marchés ou l'église. Ce parcours humain, et ses connaissances ancestrales, constitue un réseau bien plus complexe que la simplification du binaire urbain-rural qui a conduit à l'extension des monocultures et à la zonification des terres.

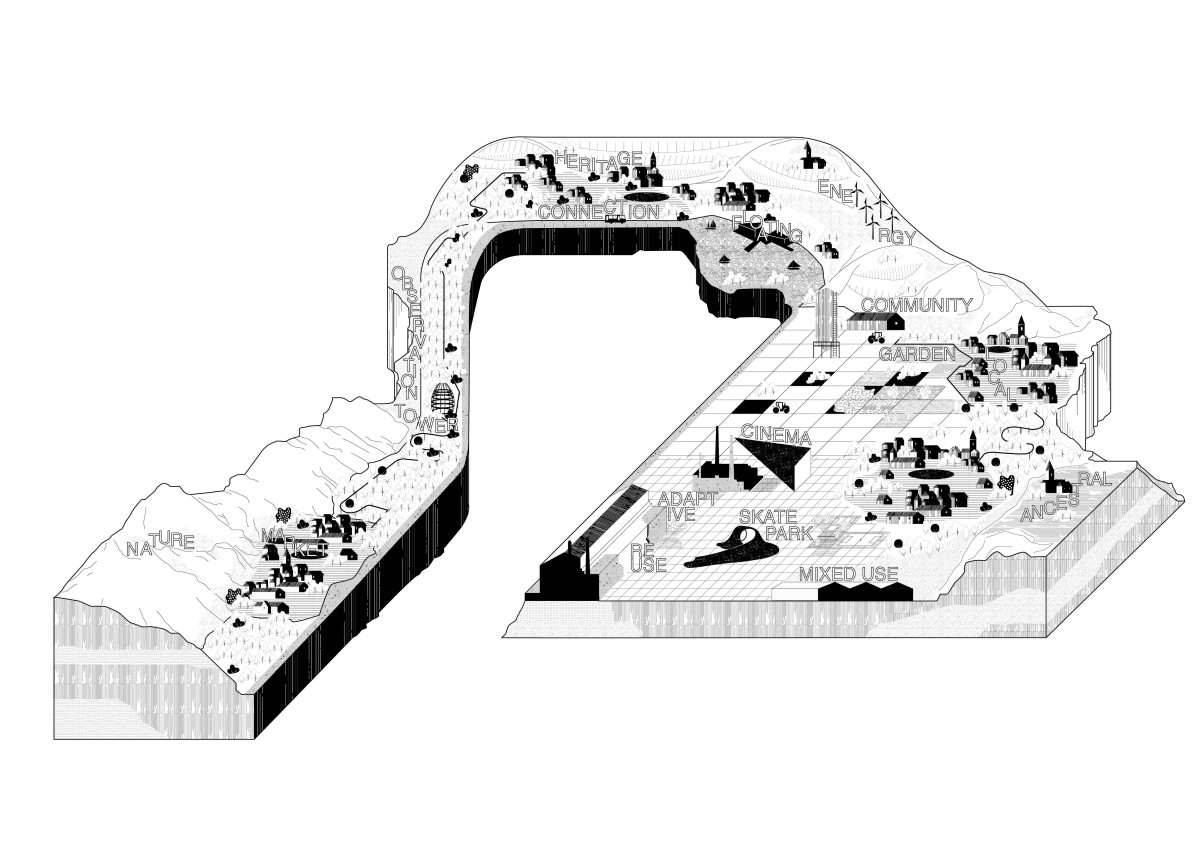

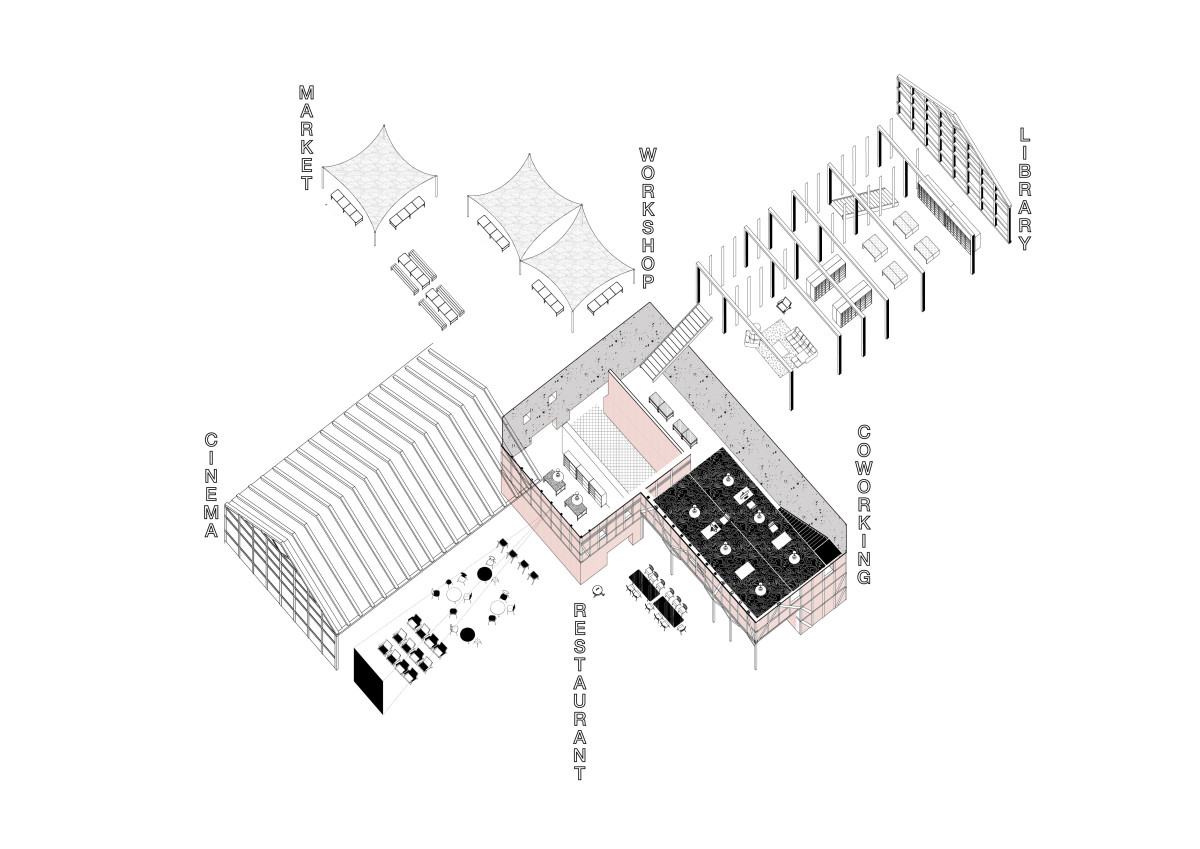

L'attrait des villages aujourd'hui provient du besoin de renouer avec la nature et les traditions. La campagne offre plus d'espace, elle est plus calme, plus saine et offre des conditions de vie plus abordables. Le travail à distance permet la diversification future de l'espace rural. Le défi consiste à lutter contre l'isolement qui peut résulter de l'installation en milieu rural et du manque d'espaces et d'équipements publics. Réutilisation adaptée des bâtiments abandonnés, en tirant parti des fermes ou des usines oubliées qui existent en Allemagne et en France. La rénovation serait l'occasion pour les habitants de se réunir autour d'un projet commun et de le construire de manière coopérative en fonction de leurs besoins. Des lieux où se rencontrent les nouveaux habitants, les anciens et les passants. Une nouvelle typologie de bâtiments ruraux à usage mixte qui accueillent des événements et des rassemblements, tels que des marchés, des cinémas, des théâtres, des ateliers, des espaces de coworking ou des bibliothèques. La plupart des villages ne sont pas très éloignés les uns des autres, quelques kilomètres qui semblent être un défi lorsque le système de transport n'est pas pensé pour les zones rurales, mais juste pour les relier au prochain centre urbain. Ces nouveaux points de repère anciens doivent être soutenus par un bon réseau de connexions entre les villages. Une mobilité intervillages basée sur les bus, le covoiturage et les pistes cyclables. D'autre part, chaque village a quelque chose de spécial à offrir, et l'internet à haut débit est fondamental pour le soutenir, en partageant des événements, en offrant des services, en collaborant ou simplement en publiant des nouvelles locales sur une plateforme indépendante.

Tout cela s'inscrit dans un processus où les villages devraient rechercher l'indépendance énergétique et l'économie locale. Pratiquer la culture rotative et itinérante, en permettant au sol de se reposer périodiquement. Tout change dans cette mosaïque d'écologies extrêmement dynamique, fluide et diversifiée : jardins agro-écologiques, sources d'énergie alternatives, apprentissage et gestion des sources d'utilisation de matériaux locaux pour la construction. Des pratiques environnementales et un processus de changement qui ne peuvent être réalisés sans un sentiment d'appartenance et de réciprocité, un esprit du lieu pour des conséquences immédiates et des implications durables.