Palimpsestes – quand les vestiges deviennent un espace scénique

Les vestiges architecturaux conservent la mémoire silencieuse des récits passés, façonnés par des couches accumulées. Inanimés et souvent oubliés au fil du temps, ils appellent à un processus de réactivation. Transformer ces vestiges en environnements théâtraux temporaires devient un moyen de les réinscrire dans le présent, en leur insufflant de nouvelles histoires.

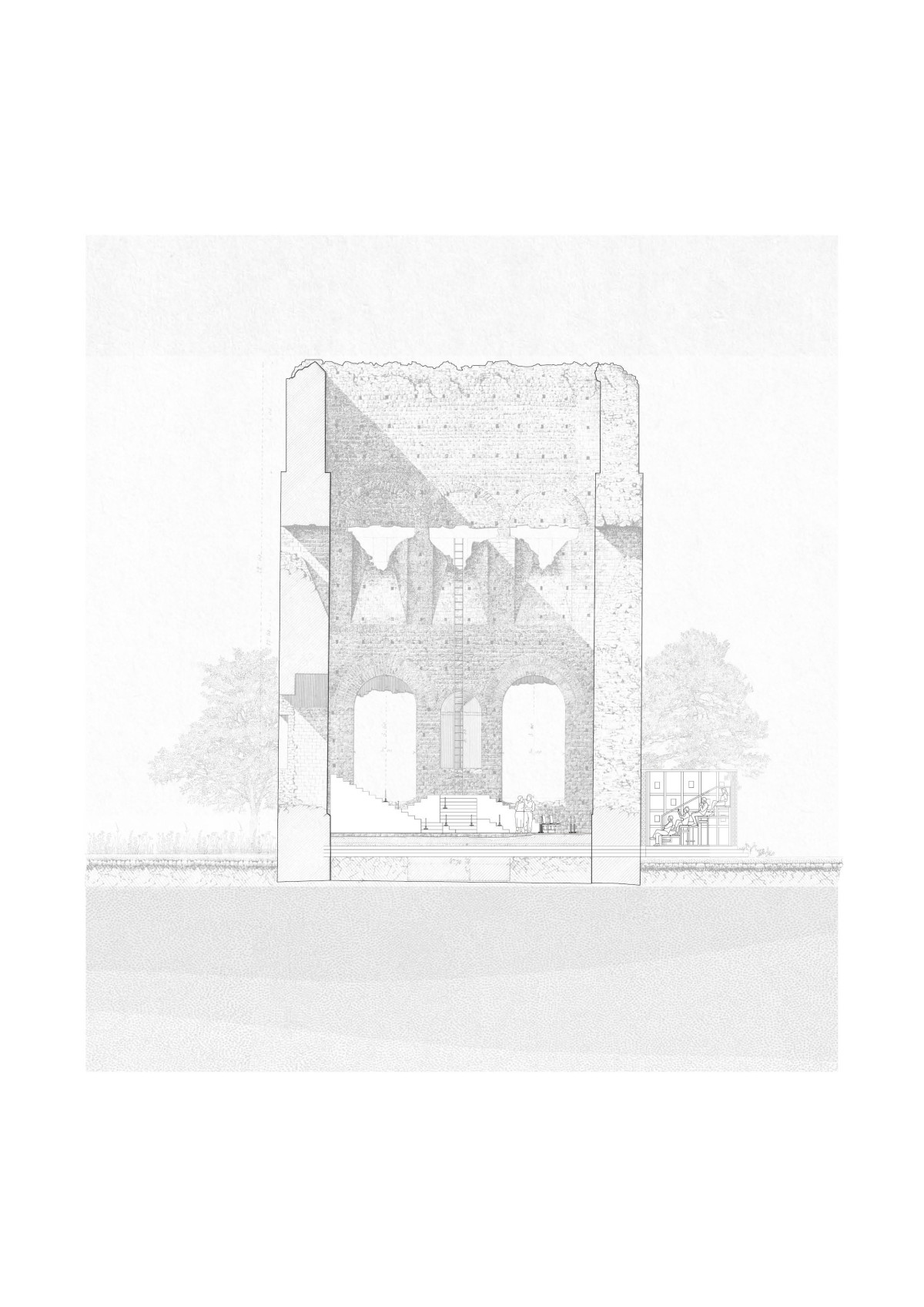

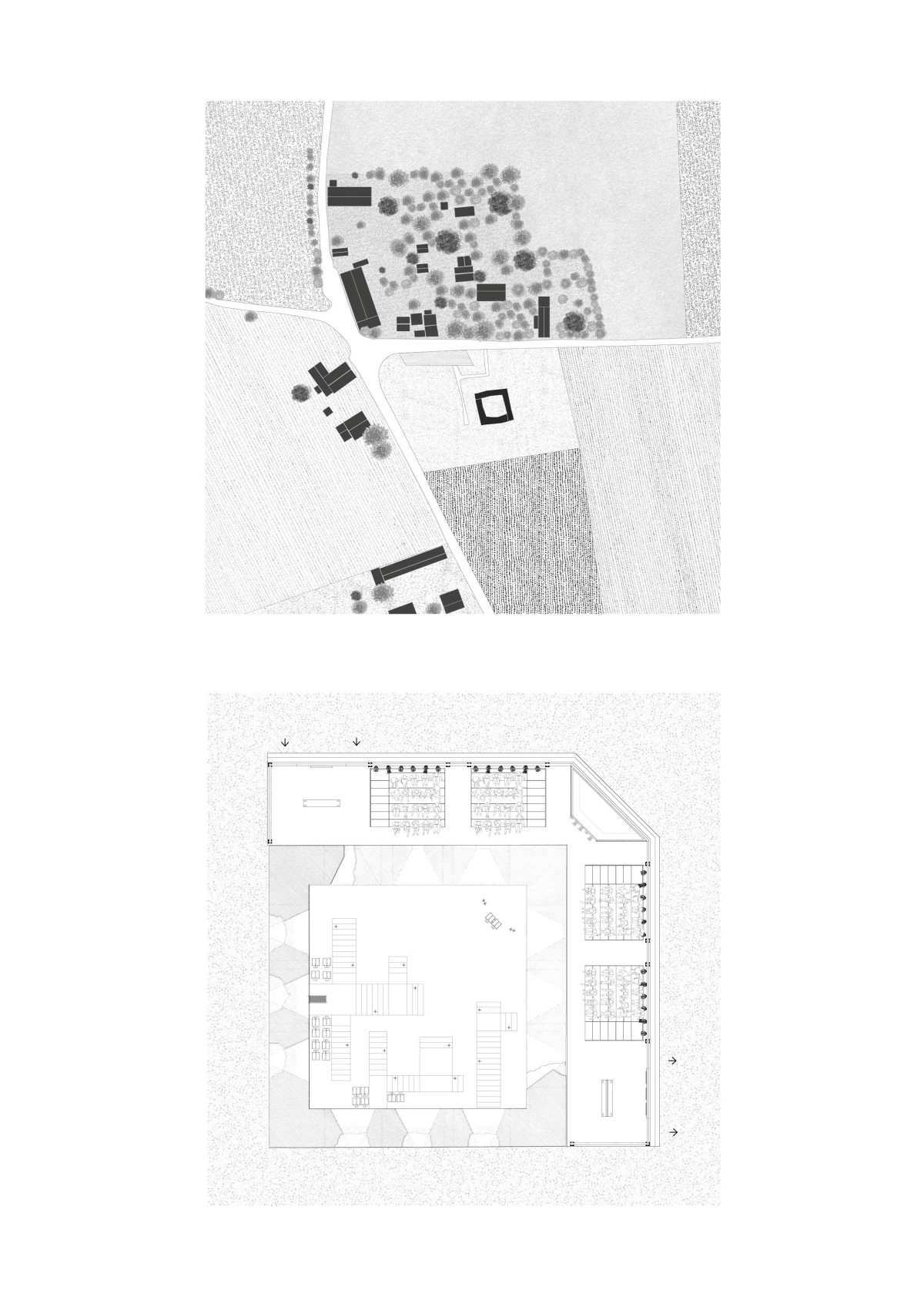

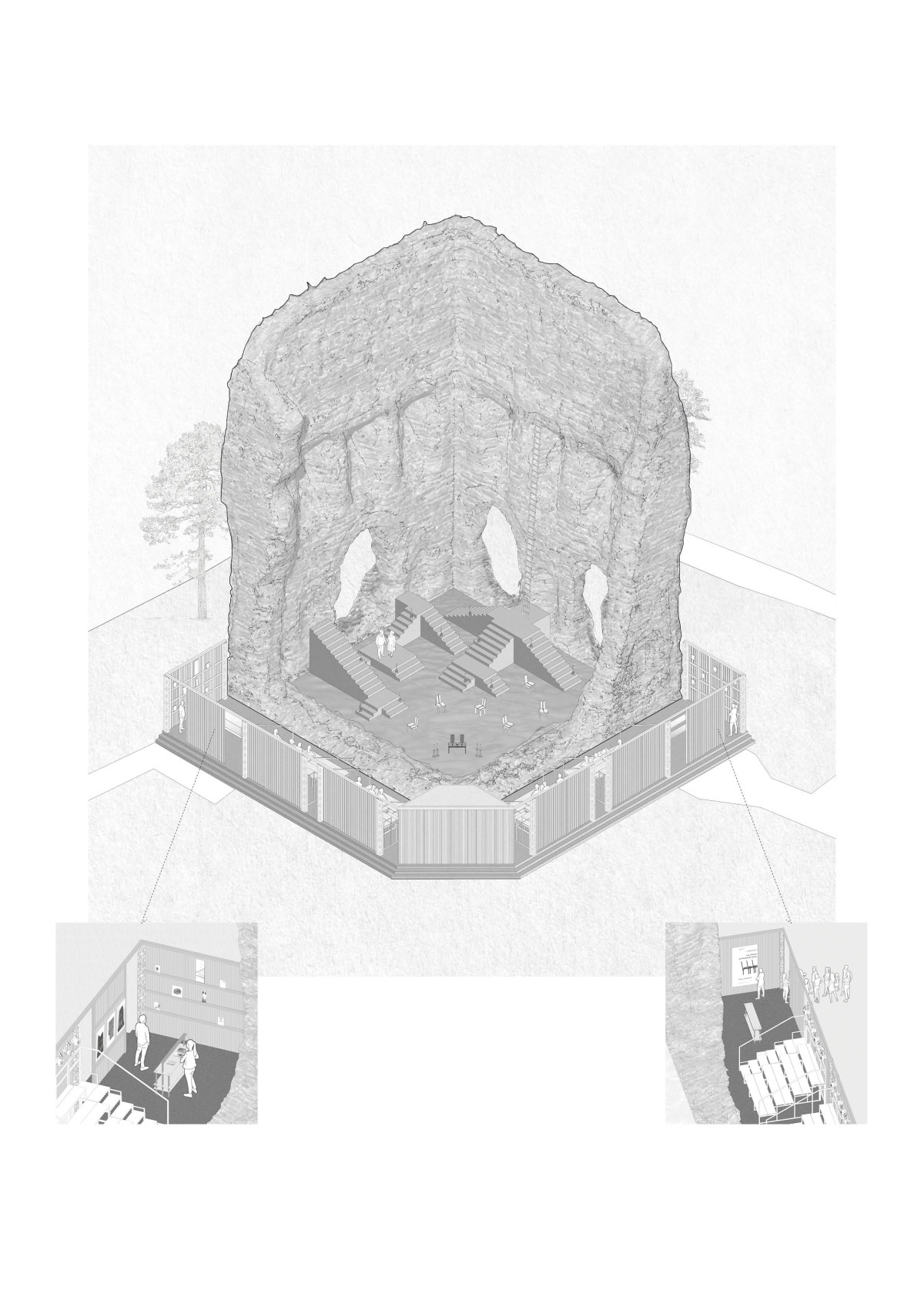

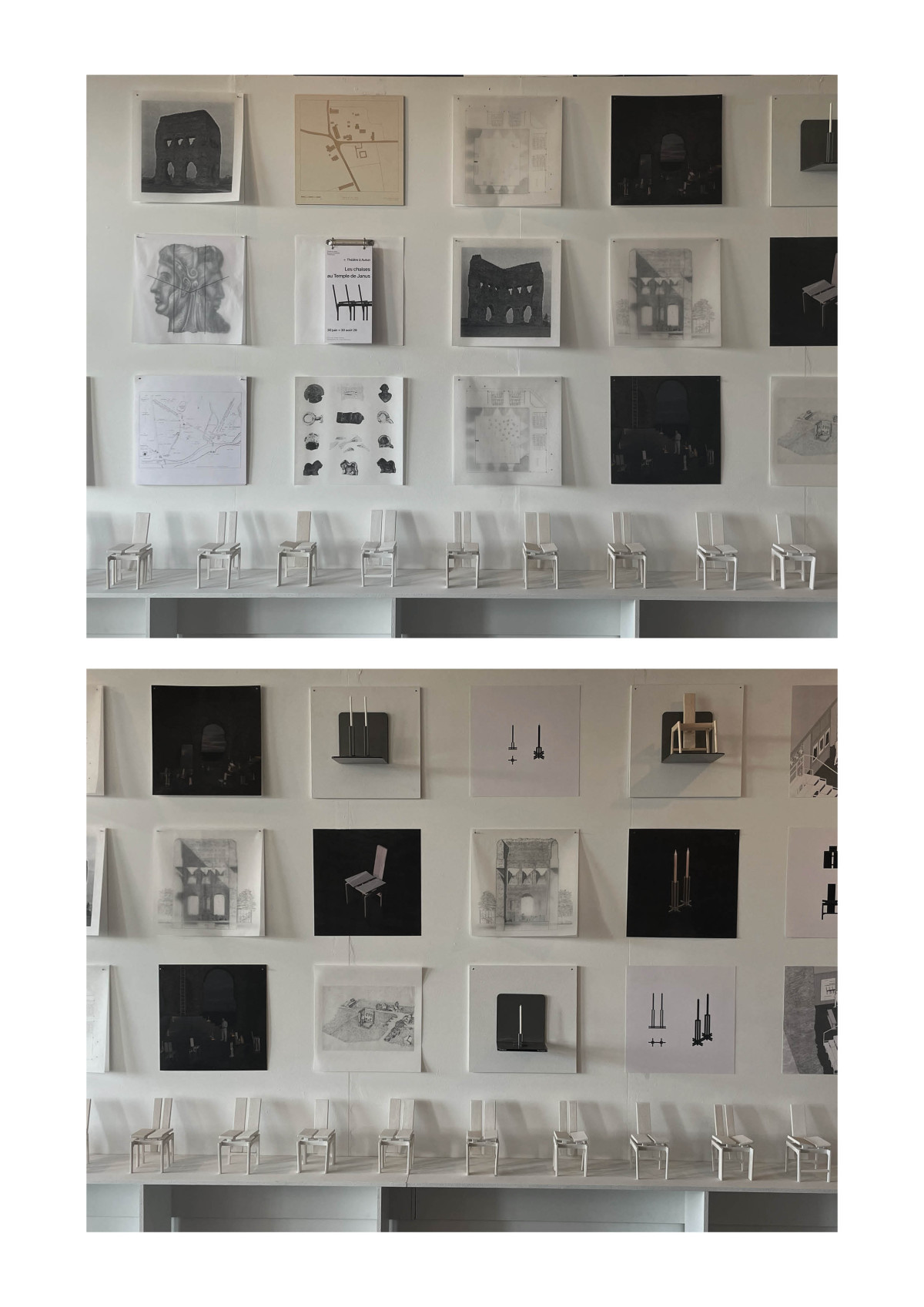

Dans le sanctuaire antique connu sous le nom de « Temple de Janus » à Autun, le projet met en scène Les Chaises d'Eugène Ionesco. Ce texte constitue le point d'ancrage d'une approche scénographique qui explore les notions de vide et d'absence.

La lecture du site comme un palimpseste, composé de couches visibles et invisibles, sert de base à cette intervention. Longtemps inactifs, ces sites invitent à une réinterprétation sensible, capable de révéler leur potentiel narratif sans altérer leur essence historique.

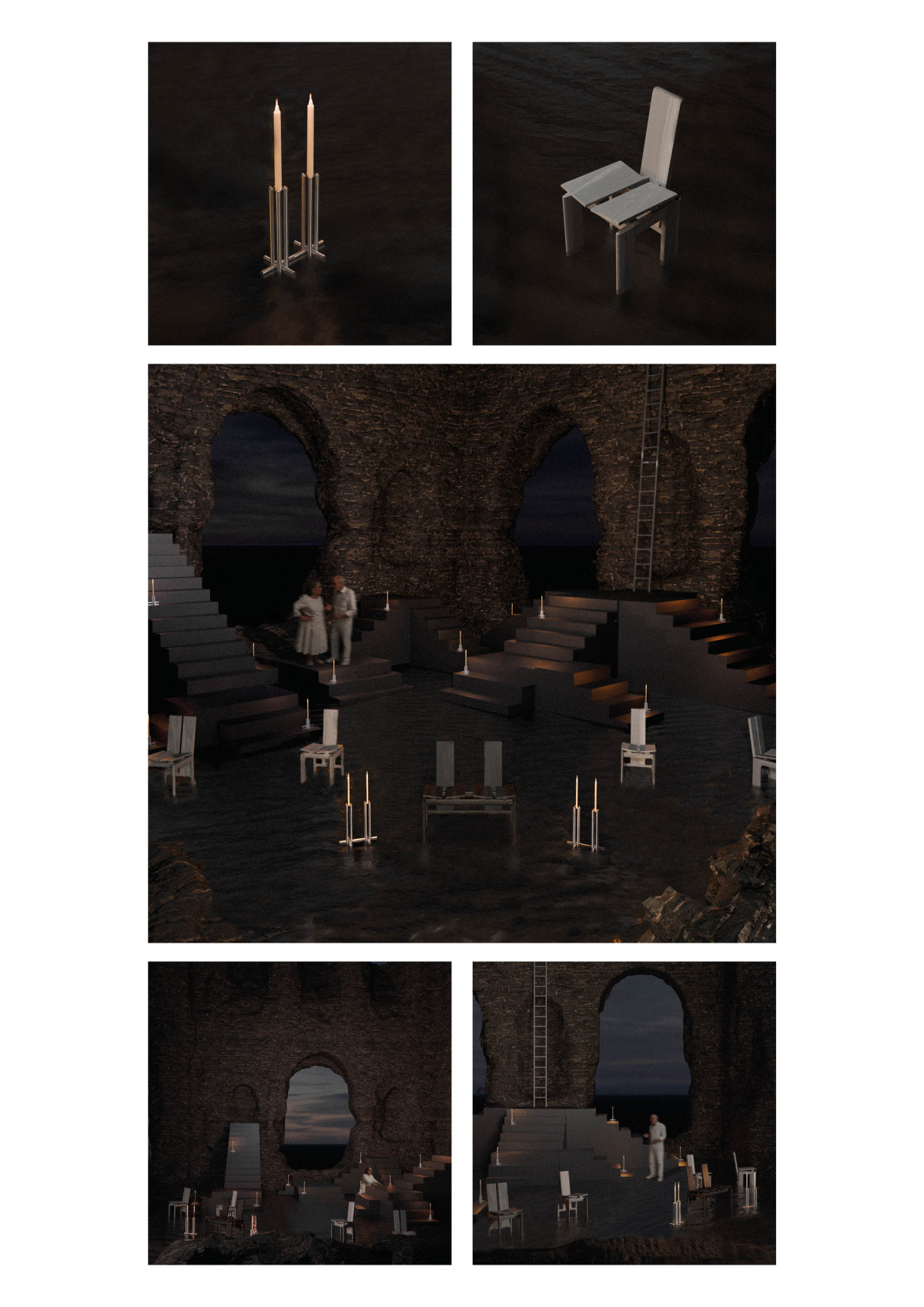

Dans ce contexte, Les Chaises d'Ionesco résonne fortement avec la mémoire du site. Deux personnages âgés attendent un public invisible à qui elles souhaitent délivrer un message préparé de longue date. Des chaises apportées pour recevoir ces figures fantomatiques remplissent et obstruent progressivement la scène. Pourtant, le public n'entendra jamais le message, confié à un orateur muet. Ce récit tragique du non-dit et de l'absence reflète l'expérience du vestige : un espace façonné par ce qui n'existe plus, mais dont subsiste la trace.

L'installation scénographique se déploie dans les ruines du temple, embrassant et mettant en valeur les fragments architecturaux existants. Des structures en forme d'escaliers, inspirées des gravures de Piranèse et d'Escher, transforment l'espace en un univers irréel et labyrinthique, évoquant l'absurde qui est au cœur du théâtre de Ionesco. Les chaises, conçues comme des objets symboliques, s'inspirent de Janus, le dieu romain du passage et du temps, dont le nom a été attribué à tort au temple. Chaque chaise, peinte en blanc pour souligner la nature spectrale des invités invisibles, représente une interprétation unique de cette figure au double visage.

Tous les éléments sont disposés sur une surface d'eau réfléchissante, faisant directement référence à l'imagerie de la pièce, tout en ajoutant une profondeur onirique

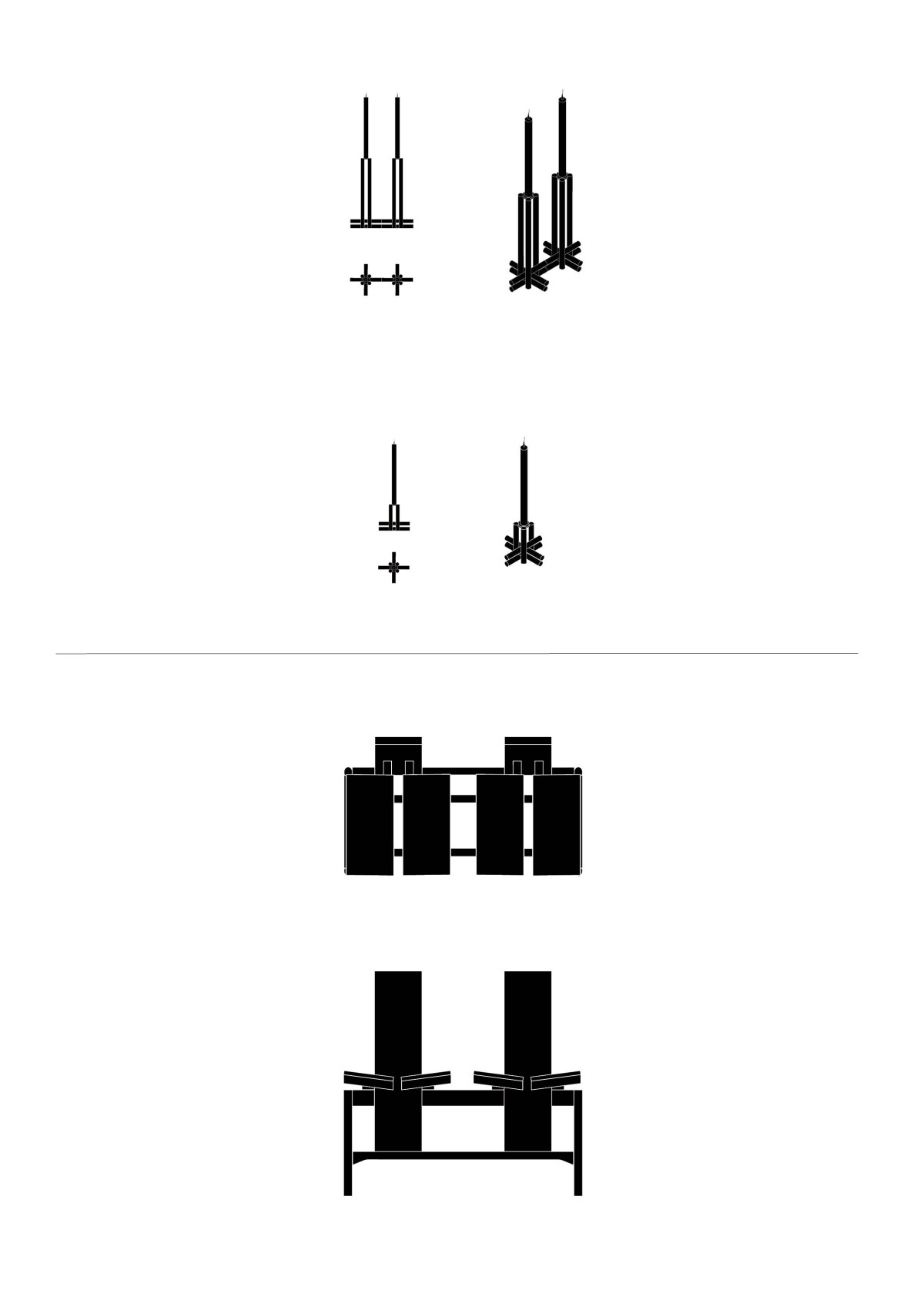

grâce à l'effet de miroir visuel. L'éclairage est assuré par des bougeoirs conçus sur mesure, inspirés des chandeliers de théâtre du XVIIIe siècle, ce qui renforce l'ambiance tragique et dramatique. L'accueil du public, avec une capacité de 80 personnes par représentation, est organisé grâce à un cheminement soigneusement conçu qui met en valeur le site tout en garantissant la réversibilité de l'installation.

Ainsi, le théâtre et le design agissent comme des vecteurs de réactivation, permettant à la mémoire du site de résonner à travers de nouveaux récits. Cette intervention propose une manière d'habiter temporairement une ruine, créant un dialogue entre le temps, l'imagination et la présence. Elle ouvre une réflexion plus large sur le rôle du design dans la mise en valeur du territoire, la mémoire culturelle et la création de nouvelles formes narratives.

À propos de la lauréate

Louna Benloulou est architecte d'intérieur, designeuse et scénographe diplômée de l'École Camondo à Paris. Son approche créative se concentre sur les relations entre le design, le territoire et le patrimoine, explorant la mémoire des lieux. Sa pratique repose sur la recherche et l'expérimentation afin d'imaginer des espaces durables et équitables qui permettent à toutes les entités d'un lieu de coexister harmonieusement. Ses nombreuses expériences et projets, enrichis par ce dialogue constant avec les structures existantes, confèrent à son travail une vision singulière et multidisciplinaire.