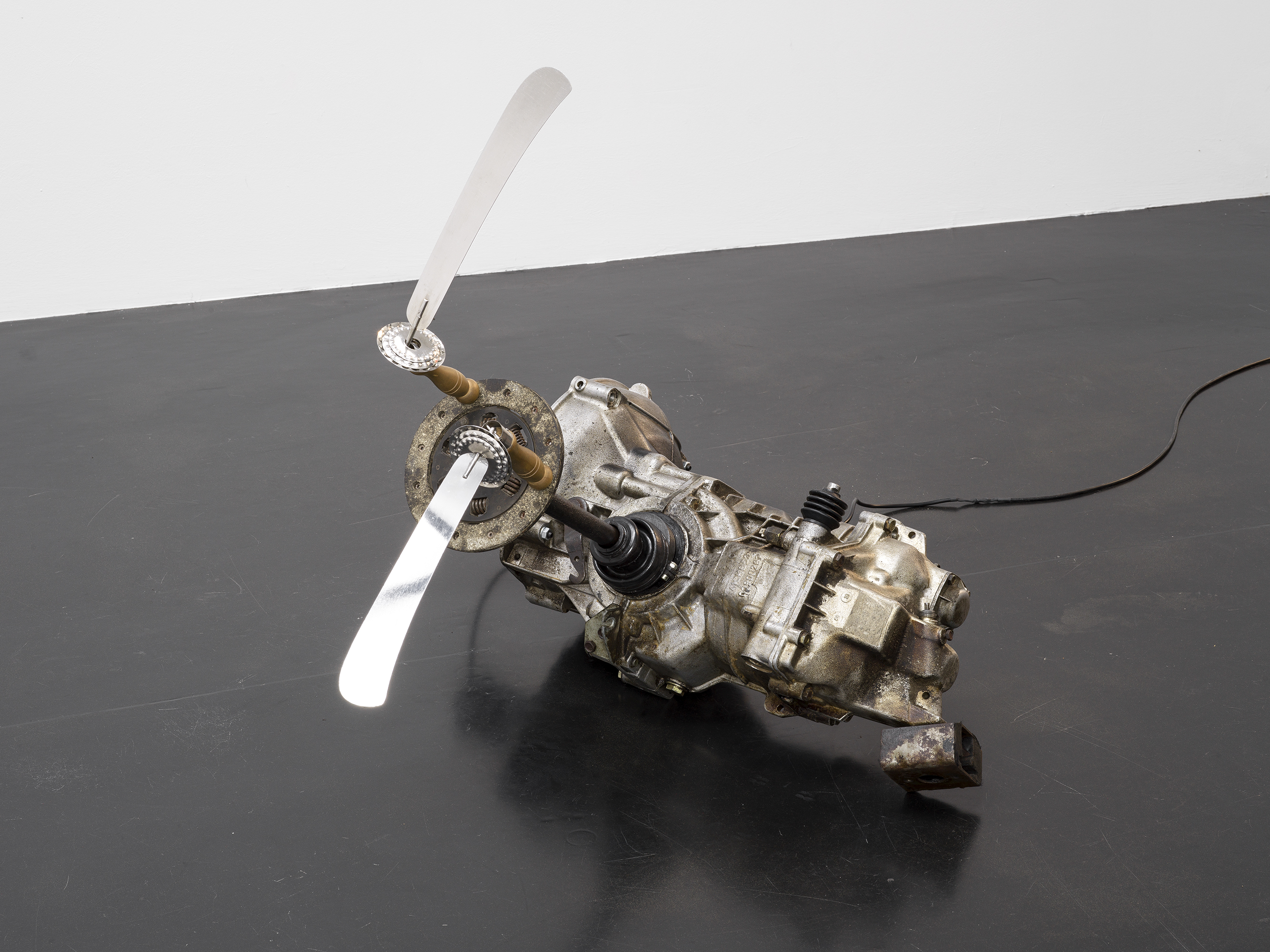

Thomas Conchou : Bonjour Mira, merci d’avoir accepté de me rencontrer pour parler de ton exposition monographique « Solo » présentée à DREI, Cologne, du 14 février au 5 avril dernier. J’ai visité cette exposition lors du programme Rendez-vous organisé par le bureau des arts visuels de l’Institut Français d’Allemagne. J’avais déjà connaissance de ton travail et j’ai été frappé par ce nouvel ensemble de sculptures cinétiques, pour certaines occupées à reproduire des mouvements dansés. J’ai immédiatement pensé à un concept que développe Elizabeth Freeman dans son ouvrage Time Binds : Queer Temporalities, Queer Histories (2010) : elle propose d’étudier des performances qui activent des phénomènes de co-présence historique sous l’idée de « drag temporel », en intégrant toutes les connotations que le terme drag (traîner) peut avoir : la régression, le retard, l’influence du passé sur le présent, mais aussi le costume, la transformation, la mobilisation de personnages. Elle indique également que la différence dans la répétition ouvre des espaces interprétatifs dans les œuvres. Pourtant ici, il n’y a pas à proprement parler de performeur·euses mais des assemblages machiniques mus par un mouvement répétitif. Je me demande ce qui travaille dans ces œuvres : du point de vue de l’histoire de ces moteurs et pièces mécaniques autrefois intégrées à des chaînes de production industrielles, du travail de sculpture en lui-même, et enfin de la performance que l’œuvre produit. Peux-tu me raconter le processus de recherche et de production des œuvres Poison Fan et Kosmobile (2025) ?

Mira Mann : Il y a un effet de « dragging » au sens temporel, d’objets venant d’un autre temps, mais ils sont eux-mêmes mis en drag, transformés. Les moteurs que j’ai utilisés viennent d’un atelier automobile de la ville de Döllnitz, près de Chemnitz, historiquement située en RDA. Ce sont des pièces issues de la Trabant et de la Wartburg, voitures emblématiques de cette époque, produites en RDA. Elles font déjà partie d’un processus de réemploi, car ces ateliers travaillent avec les pièces qui subsistent de cette époque et qu’ils parviennent à trouver. Bien sûr, certaines pièces sont reproduites, mais l’idée de base reste celle du recyclage.

TC : Tu étais intéressée par ces pièces détachées, particulièrement ?

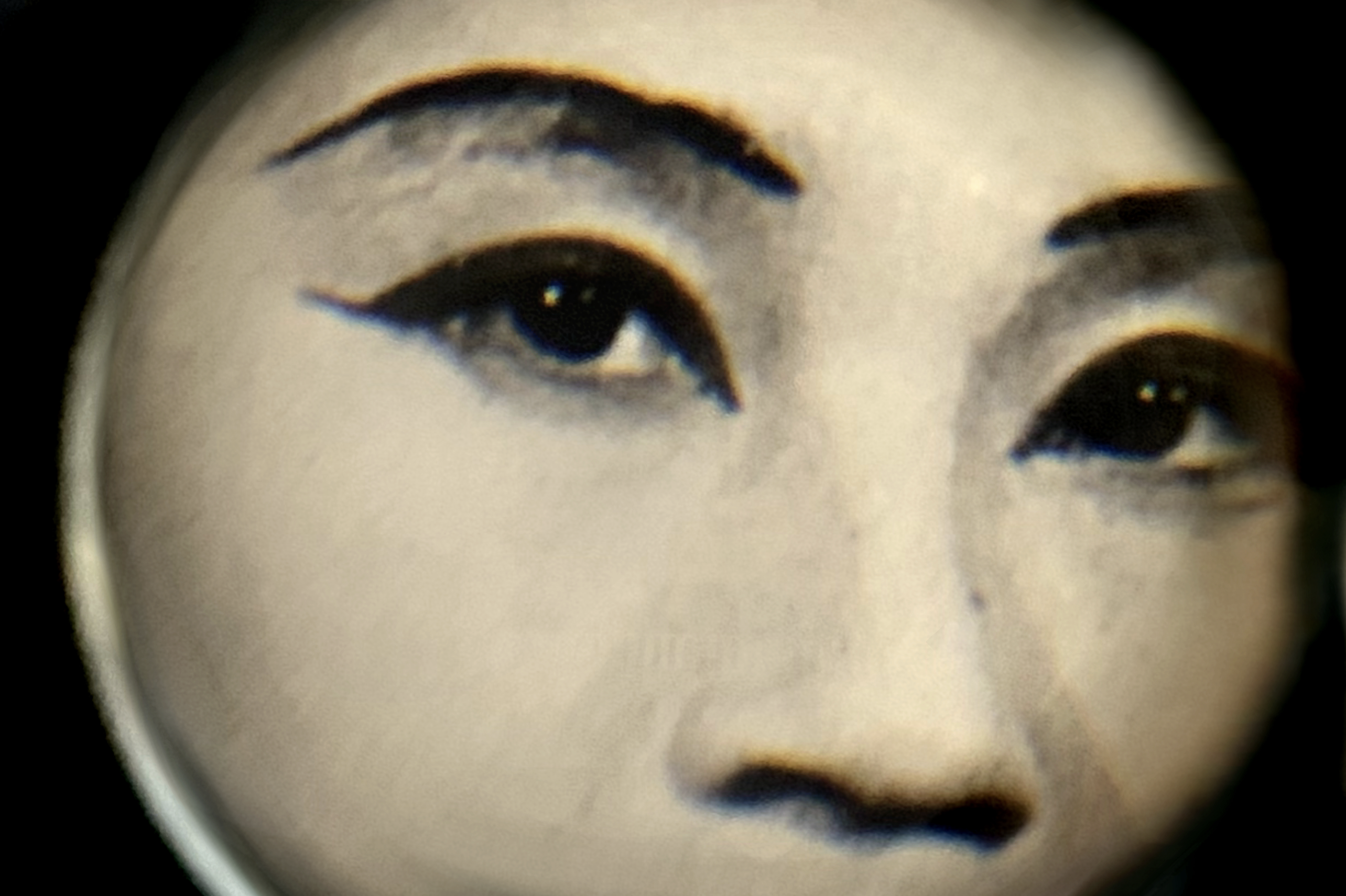

MM : Oui, j’étais intéressée par une sorte de « proximité affirmative » — faire se rencontrer deux mondes liés par une vision du socialisme international. Cela me fascinait, en lien avec l’histoire de la danseuse Choi Seung-Hee (1911-1969), sur laquelle je fais des recherches depuis l’année passée. Elle a connu de nombreuses époques, systèmes politiques, cultures. Née en Corée, elle a étudié la danse moderne au Japon, puis a fait une tournée mondiale, rencontré Martha Graham aux États-Unis. On lui demandait fréquemment de performer les danses traditionnelles coréennes qu’elle ne connaissait pas. Elle est donc retournée en Corée, a rencontré des maîtres de danse traditionnelle et a réassemblé ces savoirs dans sa pratique de la danse moderne. Elle souhaitait créer une forme de contre-ballet « oriental », une fusion pan-asiatique. Elle s’est aussi formée à l’opéra chinois, mêlant des éléments variés qu’elle n’avait pas forcément étudiés « correctement », mais qu’elle a réinterprétés pour le public occidental. Elle présentait des danses inspirées des danses rituelles, chamaniques, paysannes, folkloriques… Un ensemble de danses collectives qu’elle présentait dans des formes solo, influencées par la scène occidentale. La question de la solitude sur scène — cette obsession occidentale d’un corps unique face au public — est très présente dans son travail. C’est pour cette raison d’ailleurs que l’exposition s’intitule « Solo » et pose la question : est-il possible de produire quelque chose seul·e ?

TC : Choi Seung-Hee a également vécu en Corée du Nord ?

MM : Oui, après la séparation entre les deux Corées, elle a suivi son compagnon, un penseur marxiste, au Nord. Elle y a fondé une école de danse, conçu des chorégraphies de groupe, pour la scène et le cinéma. C’était un retour vers une forme plus collective, après sa période de solos. C’est là que Chris Marker, en visite en Corée du Nord avec le PCF, dans un cadre d’échange culturel, a photographié des danseuses dont sa fille Ahn Seung-Hee. Certaines de ces images sont tirées du livre Coréennes, conservé à la Cinémathèque française avec l’ensemble de ses clichés de Corée du Nord.

TC : Tes machines produisent donc, à partir de pièces détachées de voitures de la RDA, des mouvements de danse inspirés de l’héritage de Choi Seung-Hee.

MM : Il s’agit de faire se rencontrer des éléments issus de différents contextes et histoires pour produire un nouveau sens. Mais cette mémoire fragmentée, c’est celle d’une forme de mélancolie pour une esthétique socialiste du passé. On parle parfois de rétroactivation, ce désir de réactiver un futur qui aurait pu être, et c’est comme cela que j’ai assemblé ces différents matériaux. L’histoire, les objets, les communautés : tout est tiré d’un réseau complexe de groupes diasporiques et d’individus. Même pour trouver les matériaux, j’ai utilisé la diffusion et la circulation des objets culturels parmi la diaspora coréenne en Allemagne et en France. Les éventails, eux, sont associés à la danse de l’éventail de Kim Baek-bong, une élève célèbre de Choi Seung-Hee. Ces éventails, très colorés avec leurs couleurs néon intenses, datent des années 50. Ce n’est pas « ancien », mais on les considère comme néo-traditionnels aujourd’hui. Les couteaux, appelés « couteaux-esprits », utilisés dans des performances chamaniques, symbolisent le passage entre la vie et la mort. Les couteaux m’ont par exemple été donnés par un professeur de danse coréenne à Paris, les éventails par l’association Minjung Munhwa de Bochum, une initiative de travailleurs invités coréens depuis les années 80 pour pratiquer et transmettre la musique et la danse traditionnelle coréenne au sein de la diaspora.

TC : Je me demande comment ces machines parviennent aussi clairement à évoquer la danse à partir de mouvements perpétuels.

MM : Les mouvements, les cycles, les sons. Ça parle du corps, mais sans corps. Il s’agissait d’animer une trace, un peu comme une tentative de réanimer un souvenir. C’est forcément un échec — ça ne remplacera jamais la danse réelle — mais c’est un effort pour en faire revivre l’esprit. Les performances de Choi Seung-Hee étaient éphémères, il y a peu de documentation de son œuvre.

TC : Elizabeth Freeman parle d’érotohistoriographie, la manière dont le corps, la sensualité et le plaisir sont également des lieux de mémoire et d’histoire, permettent de sentir historiquement. Et je trouve que ces machines ont un caractère sensuel qui permet une émotion historique. Qu’en penses-tu ?

MM : C’est présent, notamment dans le travail de Choi Seung-Hee, quelque chose que je trouve à la fois intriguant, dérangeant et fascinant : elle produisait des performances très sexuelles ou érotiques, qui jouaient avec les stéréotypes de la féminité asiatique. Parfois comparée à une Joséphine Baker coréenne, surtout pour les performances du début de sa carrière, elle re-présentait certains clichés pour mieux les détourner, parfois avec humour. Je me demande si elle capitalisait sur ce regard exotisant… l’idée de contaminer le stéréotype par une reproduction partielle m’intéresse énormément chez elle. Mes éventails sont flamboyants, kitsch, presque moches, fragiles et artificiels : ils parlent aussi de genre, de regard, d’exotisation, de scène et de performance.

TC : Tu as aussi utilisé des sextoys dans tes installations, et dans l’exposition pour les œuvres Autoskop et Solitary Dancer (2025).

MM : Oui, c’est vrai. Le son de l’exposition vient d’un gong (Solitary Dancer) et des essieux (Autoskop) activés par des vibrateurs. Chaque œuvre a un détecteur de mouvements : certaines se déclenchent dès qu’un·e visiteur·euse entre, d’autres au contraire s’éteignent. C’est une forme de performance autonome. Un espace qui s’anime sans public. Cela joue aussi sur la circulation dans l’espace, sur le corps des visiteur·euses. J’aime l’idée que le rythme les fasse danser ou impacte leur circulation dans l’espace.

TC : Plus largement dans ton travail, certaines œuvres assument des rôles productifs et performatifs (de sons, de mouvements, d’atmosphère même), d’autres semblent plutôt être des display, des dispositifs scéniques passifs. Peux-tu parler de leurs relations ?

MM : Pour moi, les œuvres-miroirs dont tu parles sont des panoramas, des dispositifs qui se tiennent avant ou après les performances, activés par les personnes dans l’espace et l’espace qui les entoure. En effet, ils n’ont pas cette qualité de s’approcher de personnages.

TC : Il y a donc souvent l’idée de l’activation.

MM : Oui, qu’il s’agisse d’archives, de performances, de dispositifs, c’est un élément récurrent dans ma pratique. J’ai plutôt une formation musicale que de danse, d’où peut-être mon intérêt pour l’histoire de Choi Seung-Hee : travailler avec une forme qui ne m’est pas immédiatement accessible. Cet intérêt pour la scène et la performance, ou même le divertissement, a aussi à voir avec la performance du genre, de la race, de la classe. Cela croise mon intérêt pour le chamanisme coréen où les chamans étaient souvent des personnes queer et trans de classe populaire, des performeur·euses à qui revenait la charge de raconter des histoires. On voit aujourd’hui comment cette tradition d’éduquer au divertissement et à la performance des femmes — comme dans le cas des courtisanes (gisaeng), issues de milieux modestes, et qui sont offertes au pouvoir et à la bourgeoisie — perdure. La méthode n’est pas dissimilaire avec la formation des groupes de K-pop.

TC : Dirais-tu qu’il y a un lien entre la façon dont ces personnes étaient formées dans un but de divertissement et tes machines, prises dans une boucle de répétition infinie ? Deux formes d’enfermement ou de renforcement du geste ?

MM : Je reviens souvent sur l’idée de rotation et de cycle, notamment avec le son. C’est un élément que je connecte à l’idée d’un temps cyclique. J’aime, dans le cadre des machines, que cette répétition soit désincarnée, qu’elle emprunte au mouvement mais produise plutôt une atmosphère, une sensation, peut-être même une sensation de mouvement qui amène vers d’autres états de conscience. En ce qui concerne l’analogie entre la formation contemporaine des stars de K-pop et celle historique des courtisanes, c’est plutôt une enquête sur la commercialisation de la performance de genre, qui elle aussi repose sur des répétitions à travers le temps.

TC : Enfin, à propos de ce qu’on pourrait appeler la positionnalité du rôle dans ton travail (les sextoys deviennent des instruments, les machines remplacent les corps, donnent corps à l’absence), pourrait-on parler de simulacre ? Le terme est peut-être déjà trop ancré dans la tradition psychanalytique.

MM : Je m’y intéresse néanmoins. Comme chez le psychanalyste Donald Winnicott : l’espace entre le sujet et l’objet, ou comment externaliser une sensation, un affect sur un objet qui devient un agent. C’est la méthode du théâtre pour moi : convoquer des mythes, des mémoires, des histoires, endosser des rôles puis s’en débarrasser. Dans le chamanisme coréen, les outils et les objets véhiculent du sens hors de leur condition historique d’apparition : aujourd’hui on peut trouver dans ces pratiques des couteaux Hello Kitty, ou des chips épicées Cheetos pour la chaleur, l’énergie.

TC : Merci Mira et à bientôt.

MM : Merci.